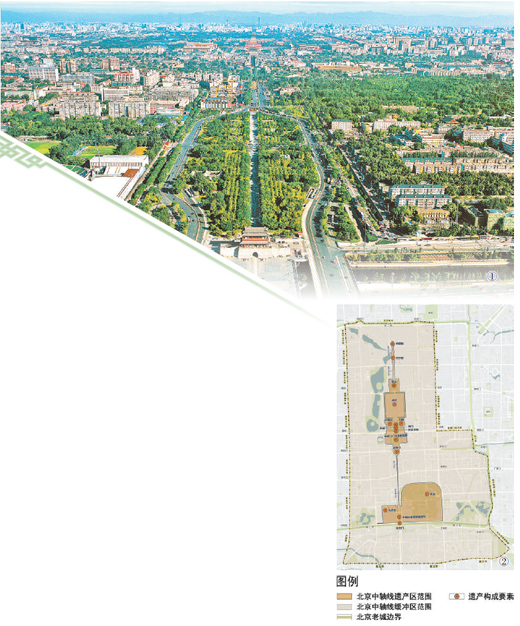

圖①:北京中軸線俯瞰。

馬文曉攝(人民視覺)

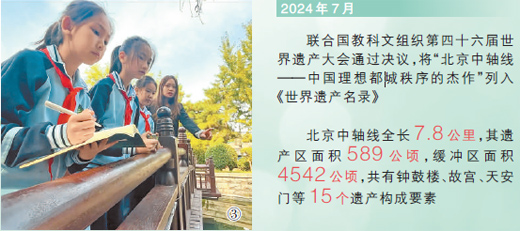

圖②:北京中軸線遺產(chǎn)區(qū)及緩沖區(qū)示意圖。

北京中軸線申遺保護(hù)工作辦公室供圖

圖③:小學(xué)生在玉河開展水生態(tài)主題實(shí)踐活動(dòng)。

北京市生態(tài)環(huán)境局供圖

核心閱讀

全長7.8公里的世界文化遺產(chǎn)北京中軸線,宛如一條穿越時(shí)空的緞帶,鋪展在首都北京的核心區(qū)域。它是文化的軸線,也是生態(tài)的軸線。從空間布局到建筑營造,再到軸線上的綠化植被,無不體現(xiàn)著人與自然和諧共生的生態(tài)智慧。如今,古老的北京中軸線正煥發(fā)出新的生機(jī)與活力。

春和景明,北京景山,蠟梅花開。站在萬春亭觀景臺環(huán)顧四周,壯美中軸線盡收眼底。

縱貫?zāi)媳保B通古今。作為世界文化遺產(chǎn),北京中軸線宛如一條穿越時(shí)空的緞帶,鋪展在首都北京的核心區(qū)域,自南端的永定門向北至鐘鼓樓,全長7.8公里。

自元代肇始,歷經(jīng)數(shù)百年至今仍然煥發(fā)勃勃生機(jī),北京中軸線既是文化的軸線,也是生態(tài)的軸線。從古代“象天法地”的營城理念,到如今“留白增綠”的生態(tài)實(shí)踐,體現(xiàn)的是“天人合一”的東方智慧。

“景山是如何建造的”“故宮百年不澇的秘密是什么”“北海團(tuán)城內(nèi)集雨節(jié)水的高科技是什么”……帶著這些疑問,記者跟著專家探訪北京中軸線上及周邊的建筑、水系、街道、綠地等所蘊(yùn)含的生態(tài)智慧。

依托自然地形,借助水系形成天然通風(fēng)廊道

新學(xué)期伊始,北京建筑大學(xué)環(huán)境與能源工程學(xué)院教授王崇臣格外忙碌。他馬不停蹄到多個(gè)小學(xué)去給學(xué)生講“開學(xué)第一課”——北京中軸線上的生態(tài)智慧。王崇臣的研究方向之一是北京中軸線的生態(tài),科普是工作的重點(diǎn)。

“如果站在中軸線北端的鼓樓上,向南眺望中軸線,會(huì)發(fā)現(xiàn)北京地勢起伏自然、建筑高低錯(cuò)落有序。”王崇臣說,中軸線及其周邊在空間布局上講究順勢而為,道法自然。

軸線與地勢的完美結(jié)合,讓風(fēng)“來去自由”。王崇臣介紹,中軸線依托北京自然地形,建筑群沿軸線依次排開,借助水系形成天然的通風(fēng)廊道,可以調(diào)節(jié)城市氣候。

人類逐水而居,城市因水而建。背山抱水,是古代城市營造的普遍理念,北京城也不例外。“北京城是依水建城,以水定軸,軸水相依。”王崇臣說,河湖水系對北京中軸線的形成、發(fā)展與變遷起著至關(guān)重要的作用。

雖然北京城中并無豐沛的天然水資源,但匠心獨(dú)運(yùn)的古代城市建設(shè)者利用各種水利工程,巧妙地將“天然水系”與“人工水系”相融合,在老城內(nèi)設(shè)計(jì)和創(chuàng)造出了令人震撼的河湖水系,構(gòu)建出了北京完善的城市水利格局,彰顯了治水、理水、用水方面樸素的環(huán)保理念與高超的工匠技藝。

如今,中軸線周邊分布著大量河湖水系,形成“六海映日月、八水繞京華”的多功能水系格局。水系串聯(lián)下,水繞城、城護(hù)水,不僅增加了空氣濕度、調(diào)節(jié)小氣候,還給人們提供濱水游玩的空間。

古人的智慧傳承,啟發(fā)了今人的思考。在新時(shí)代北京城市建設(shè)中,從保持歷史河湖水系的位置、形態(tài)及文化內(nèi)涵,到打造“水城共融,藍(lán)綠交織”的生態(tài)環(huán)境,建設(shè)者為展現(xiàn)歷史河湖的勃勃生機(jī)傾注了大量心血。南、北護(hù)城河是河湖水系的重要組成部分,其兩岸綠意盎然、古色古香,吸引人們前來觀鳥、賞魚、漫步;在前門三里河片區(qū),經(jīng)過景觀提升改造,重現(xiàn)了水穿街巷、庭院人家的美好意境……一處處與北京老城密切相關(guān)的水文化遺產(chǎn)歷久彌新,重?zé)ü獠省?/p>

建筑充滿巧思,故宮百年不澇,團(tuán)城集雨節(jié)水

永定門、先農(nóng)壇、天壇、故宮……行走在中軸線上,一個(gè)個(gè)遺產(chǎn)點(diǎn)讓人流連忘返,打動(dòng)人的不僅在于精美的建筑、優(yōu)美的風(fēng)景,還在于蘊(yùn)含其中的生態(tài)巧思。

北京的冬季,寒風(fēng)凜冽,而在故宮里,卻感覺風(fēng)好像小了不少。“故宮北面是景山,可以擋住一部分北來的寒風(fēng)。”王崇臣說,故宮的建筑坐北朝南,北窗小、南門大,利用太陽高度角實(shí)現(xiàn)冬季采光、夏季遮陽。

景山是中軸線上的制高點(diǎn),是古人在挖湖和人工河時(shí)堆出來的“小山”。“這是中軸線上生態(tài)環(huán)保的設(shè)計(jì)手法——挖湖堆山。”王崇臣說,這不僅有效利用了“建筑垃圾”,還成功營造了山水環(huán)繞的生態(tài)格局。古為今用,數(shù)百年后,在奧林匹克森林公園北端建設(shè)時(shí)也借鑒了這一手法。

故宮百年不澇的秘密是什么?在王崇臣看來,這得益于自上而下的排水系統(tǒng):建筑排水、地表徑流、地下暗溝的協(xié)作配合以及故宮內(nèi)外水系的連通。

就建筑排水而言,故宮宮殿建筑群的屋頂設(shè)計(jì)上有著不少“門道”——上陡下緩坡面屋頂可以讓水流加速下排,保護(hù)屋檐下的立柱、門窗不受雨水侵襲。水流到臺基經(jīng)過螭首龍頭口流出,暴雨時(shí)還會(huì)出現(xiàn)“千龍吐水”景觀。因?yàn)楣蕦m地勢北高南低,中間高兩邊低,地表水流匯集通過明溝流入縱橫交錯(cuò)的地下暗溝,水流匯入內(nèi)金水河,再到筒子河,最終實(shí)現(xiàn)內(nèi)外水系連通。

北海團(tuán)城內(nèi),城墻上并未設(shè)置泄水口,地面上也沒有排水溝,團(tuán)城的雨水到哪里去了呢?秘密就藏在特制的鋪地青磚和磚下的土層、涵洞與暗河里。每逢降雨,吸水性極強(qiáng)的鋪地青磚會(huì)快速吸收雨水,并通過土層下滲、儲存。記者看到,這些青磚大部分還是歷經(jīng)滄桑的“老物件”,呈倒梯形鋪設(shè),大頭朝上、小頭朝下,磚之間會(huì)留出三角形空隙。

“倒梯形鋪設(shè)有利于雨水滲透到下面的土層里,繼而進(jìn)入涵洞與暗河。”工作人員介紹,經(jīng)過如此精巧地調(diào)蓄雨水,不僅不會(huì)對城上的建筑造成危害,還有利于團(tuán)城上的植物生長,既不容易在天旱時(shí)枯萎,也不容易在雨季時(shí)爛根。

“團(tuán)城堪稱古代集雨節(jié)水工程的典范,其做法與今天‘海綿城市’的‘滲滯蓄凈用排’六要素匹配度很高,對目前的雨洪利用仍具有很好的借鑒意義。”王崇臣說。

保護(hù)古樹名木,織補(bǔ)綠色空間,豐富生物多樣性

在北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)區(qū)域內(nèi),不僅坐落著雄偉壯麗的古建筑,還分布著眾多古樹名木。

北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)中心與北京市園林綠化局密切合作,北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)中心陸續(xù)對北京中軸線遺產(chǎn)緩沖區(qū)內(nèi)8753棵古樹名木的科名、屬名、樹齡、樹高、生長勢等詳細(xì)資料進(jìn)行采集。“借助國內(nèi)首個(gè)應(yīng)用三維數(shù)字孿生技術(shù)搭建的遺產(chǎn)監(jiān)測平臺,我們可以隨時(shí)查看任意一棵古樹的情況。”北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)中心主任金錫彬說。

最近,王崇臣團(tuán)隊(duì)對北京中軸線的生物遷徙做了一項(xiàng)建模研究,得到的結(jié)論是重要生態(tài)廊道整體上貫穿北京核心區(qū)南北,呈現(xiàn)出與北京中軸線走向相同的趨勢,表明了北京中軸線在城市中的生態(tài)引領(lǐng)作用,體現(xiàn)了中軸線的生態(tài)價(jià)值和功能。這得益于北京推動(dòng)中軸線水系及周邊的生態(tài)環(huán)境綜合整治。植綠補(bǔ)綠的綠色空間織補(bǔ),讓中軸線周邊綠化逐漸連塊成片。

越來越多的野生動(dòng)物特別是鳥類,在中軸線周邊的建筑、樹林、綠地內(nèi)棲息生活,豐富的生物多樣性賦予中軸線新的生命力。

北京雨燕環(huán)繞正陽門城樓追逐競飛的場景,已持續(xù)600余年,是北京中軸線重要的活態(tài)文化符號。每年4月至7、8月,北京雨燕從非洲南部飛抵北京筑巢繁殖,正陽門城樓是它們的主要棲息地之一。北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)中心對棲息在正陽門城樓上的雨燕種群展開多年科學(xué)觀測與生態(tài)調(diào)查,截至2024年7月,已取得近10.6萬小時(shí)的監(jiān)測數(shù)據(jù)。同時(shí),科研人員探索設(shè)置人工巢托,提升雨燕繁殖率。經(jīng)過精心保護(hù),正陽門及周邊地區(qū)雨燕數(shù)量逐年增加。

中軸線的保護(hù)與傳承,不僅需要汲取古人智慧,更需要發(fā)揮今人的力量。北京持續(xù)推動(dòng)中軸線知識進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校等活動(dòng),公眾參與成為中軸線遺產(chǎn)保護(hù)和傳承的一大亮點(diǎn)。“針對中小學(xué)生,我們連續(xù)推出‘北京中軸線蘊(yùn)含的生態(tài)智慧’‘北京中軸線的古建筑生態(tài)智慧’‘北京中軸線雨燕與生物多樣性’等課程,引導(dǎo)青少年做中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承者、踐行生態(tài)文明理念的傳播者。”北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳中心主任安欣欣說。

在北京未來的城市規(guī)劃里,南中軸將延長至永定河水系,北中軸則直達(dá)燕山山脈。中軸線不斷生長,自然與人文交匯于此,共同書寫著古都瑰麗的文明。